新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程

よろしくお願い申し上げます。

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程

よろしくお願い申し上げます。

クリスマスですねー、

子供たちは冬休みに入りましたし、プレゼントも貰ってウキウキしている事でしょう。

トップページにも、サンタさんからのプレゼントが届きました。

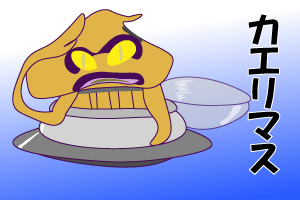

マルちゃんは、火星に飛び立ったみたいです。

いや、これがやりたかったから未完成と書いてた訳ではないのです。

何となく十二月の画像は今一つ納得いかない感じです。

でも、このまま画像は1月の画像まで更新ありません。

来年からは、今年描いた画像を使いまわそうかと考えていたのですが、

このまま来年も新しい画像を更新していく予定に軌道修正です。

時間の余裕あんまり無いんですけど、自分で決めたので頑張ります。

さて、残すところ今年もあと僅か、

ブログの更新も本年度中はこれで最後となりますので、

皆様、良い年をお迎え下さい。

一年間、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。

ふぅ、やっと一段落しました。

12月に入って既に12日ですが、ようやくトップページ画像更新の記事を書いているようなところです。

早いですねぇ。

師走にもなると、毎年の事ではありますが、ジタバタします、いや、バタバタします。

どちら様も慌ただしいのではないでしょうか。

私もいろいろこのところ、頭を悩ませておりました。

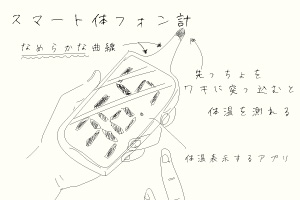

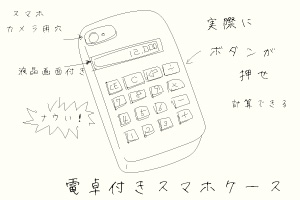

ですとか、

だとか、

どうやったらこれが販売できるのだろうか?と・・・

まぁこれは、ブログの為に大慌てで作った冗談なネタなんですけど、

世の中に目を向けると、今、人生ゲームなどのアナログがブームと言うじゃありませんか、

ならば、スマートフォンやケースも、ここらでちょいとは後退してみるのも良いのか、と・・・

など、

まぁ、それはさておき、

12月のトップページ画像ですけど、12月と言えばクリスマス以外には思い浮かびません。

自分なりのクリスマスの画像を描いてみました。

が、

本心を言えば何となく納得いっていないままの掲載です。

何でしょうか、何か物足らないのです・・・完成形じゃないような気分でして・・・

でも、これ以上描き足すつもりもないので、一応完成なのかなぁ。

という不思議な状態ですけど、

隅っこに小さく描かれている彼、

実は火星人のマルちゃんと言いまして、偶然火星に帰るところを写真に捉えられてしまったという図です。

はい、では、失礼します。

15日ですし、そろそろ書きましょうか。

実は、

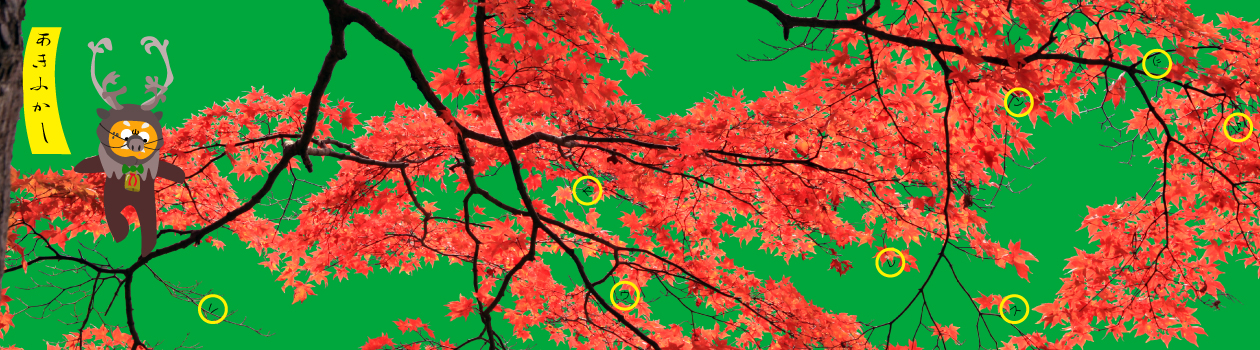

11月用のトップページ画像に「ある仕掛け」と言いますか、面白い工夫をしていました。

これまでのトップページ画像は、常に「オレンジ」と「音符」を描いて来たのです。

9月だけは、音符ではなくてト音記号でした。

あとは、オレン爺さんが被り物をしていてオレンジとして成立していない場合もありますね・・・

さておき、

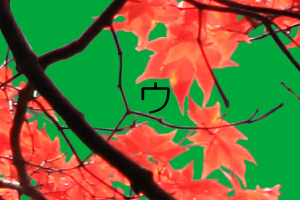

11月のトップページには音符が見当たらないですよね・・・

いえ、あるのです。

ほら。

音符にお気付きになられない事を考慮し、とっても分かりやすい位置にカタカナのウを配置しています。

何かの番組で見たのですが、簡単なクイズの「答えの映像」を流し、

さて問題です、今の映像の背後にあった時計は何時何分だったでしょうか?

と、いう意表を突いた質問でも、女性は案外正解できる、というのを見た事があります。

これは・・・あくまでも一般論の話ですけど、女性と男性では見ているものが違うんだそうです。

そんな話もあって、お気付きになったのは女性が多いかしら?

カタカナでオ・レ・ン・ジ・ハ・ウ・ス、あとは音符を画像に紛れ込ませておりました。

さてさて、

今年も残すところあと2か月です。

余裕が無くて出来なかった事、何か忘れていませんか?

今だったら、まだあと2か月あります。

充分修正が効く期間だと思いますので、思い出して取り組みましょう!

以前から書いておりますが、今回からトップページ画像のストックが切れ、

私もいよいよ余裕が無くなっていたところでした。ですが、

何とかギリギリ間に合いました。

構想はあったのです、

十一月と言えば何だろうかなぁ?って考えて、思い浮かばず・・・

結局、他の月を考えて、最後に残ったのが十一月。うん、そうね、紅葉かしら・・・と。

ただ紅葉を描くのは面白くないので、そこから膨らませて、

自分なりの「花札の鹿ともみじ」を作ろうと思いましてね。

写真のストックからもみじの写真を探し、今回はこれを使う事にしました。

個人的には写真合成には凄く思い入れがありまして、

コダワリと言うか、「合成したと分かるような写真なら作らない方が良い」って思ってます。

まぁ、無理なんですけどね。分かっちゃいますが、カレンダー作成のブログでも書きましたが、そのくらいの意識で居ます、という事ですね。

ですから、ソフトウェアのボタン押したらポンって仕上がる機械的な切り抜きは絶対に使いません。

どんなに時間が掛かろうが、拡大して手作業で選択して余計な部分を削除、その繰り返しです。

今は会社の液晶ペンタブレットを使わせてもらっているので、ただのマウスで作業するよりも圧倒的にラクだし時間短縮にはなっていますが、

それでも・・・

使った人にしか分からない苦労もありまして、

液タブの表面はガラスですが、ペン先はプラスチックなのでツルツル滑ります。

このペン先がツルっと逃げないように、普段字を書くのとは違った力が必要なのです。ですから、腕や肩が疲れるんですよね。

おまけに液晶画面をずっと見てるから目も疲れる。

お絵描き「あるある」ですね。

間に合わないかと思いました。

でも出来ました。液晶ペンタブが無ければ完成しなかったでしょう。

ピックアップした写真は、

空から落雷しているかのような枝振りの立派な大木です。

もっと紅葉らしい写真はいくつもありましたが、この写真を切り抜きたい、と思いました。

というか、挑戦でした。

背景は赤色と対照的な位置にある緑色を使いました。

こういう色使いは、センスが必要なので難しいですが、掲載期間は一か月ですしやってみました。

何人の目に触れる事になるのか分かりませんが、少しでも面白い物になっていたら幸せます。

(「幸せます」は、山口弁の「幸いです」という意味です。)

よし、あと残すところ来月の一か月分の画像、こちらも完成しておりません。

今から頑張ります!

<おまけ>

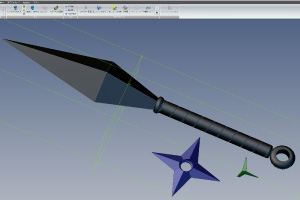

実は、DMMのクリエーターページに掲載しようと思って、

以前、ハンドスピナーのブログのページでも書いたのですが、

忍具(忍者の使う道具:苦無、手裏剣、撒菱)3点セットを3D-CADで作成してみました。

こういう世界もまた分からなかったので、岸本斉史先生の描いた物を見て

なるべく実物に近い物、そして実寸に近い物にしようと頑張りました。

コスプレ用として需要があるだろうな~、と考えて。

出来ました!

が、残念な事に「武器や凶器となりえるデータは造形できない」この項目に引っ掛かるみたいです。

どうりで、他に売ってる人が居ない訳だわ。

ここ数年、日本でもハロウィンのイベントが盛んで、サンタさんも圧倒される勢いみたいです。

そんな影響を受け、我が社もお祭り気分を味わえるトップ画像に、変更していました。

ほんの8時間程度しか掲載しませんでしたが、ご覧いただけましたでしょうか?

昨日は中秋の名月、十五夜でした。

ぴったり満月ではなかったようですが、雲の隙間から月が見えてとてもきれいでした。

夕食の後には、お団子を食べましたよ。

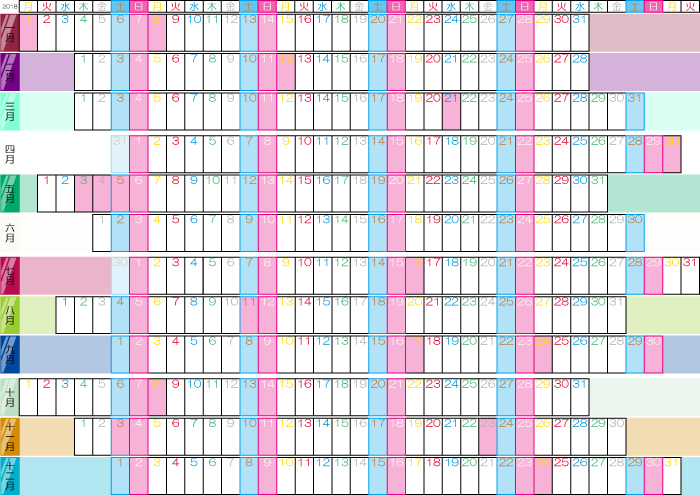

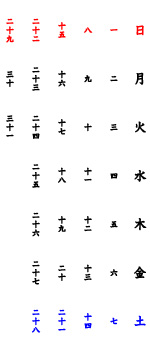

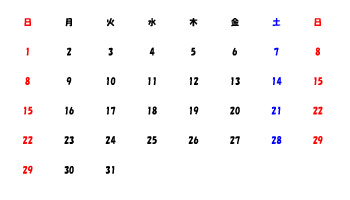

はい、カレンダー繋がりですけど話題を変えます。

私の職場のデスクの上に、お気に入りの卓上カレンダーがあるのです。

ただ・・・色がね・・・いえ、別に良いんですけども、見る度に「あなたは何色なの?」と心の中で言ってしまうのです。

写真だとちょっとまた色が違って見えますね。

ずっと疑問だったので、この機会に調べてみました。

会社にある「色の辞典」と実物とを見比べてみると・・・左から、レッド、バイオレット、ピンク、コーヒーブラウン、セージグリーン、イエロー、桔梗色、と判明。

セージグリーンと言うのか・・・

でも、何だか色があっちこっち飛び過ぎな気がするのです。

一週間は七日だから七と言えば「虹」、虹色にするとまとまるのでは?

色は、赤、橙、黄、緑、青、藍、菫、目にやさしいように、発色を少し抑えました。

いかがでしょうか、

何となく落ち着いた気がします。

凝る性分なので、もう少し。

曜日の「月」とか「火」とか「水」、皆さん気になりませんか?

私はあれが子供の頃から疑問で。

「火」なのに火の色の要素がまったく無いですよね。

そればかりか、火色である赤が「日」に使われている、水色は「土」です。

いやいやいや「土」は土色でしょ、と。

そんな悩みを一気に解消したカレンダー、無いなら自分で作ってしまおう、とコツコツと作っていました。

コダワリはやはり、土日を一括で記入したい人向けのデザインです。それ用に並びを考えて配置しています。

ここが一番苦労しました。

そして、曜日の色。「月」は黄、「火」は赤、「水」は水色、「木」は緑、「金」は銀鼠色、「土」は土色、「日」は生成色を採用しました。

何で「金」が鼠色なのか?と聞こえて来そうですね。

本来、金色とか銀色というのはパソコンの世界にはありません。

全ての色は、イエロー、フクシア、シアン、この三色の組み合わせで作られていますからね。だから、使える色の中で銀鼠色にしたのです、金属、メタリックの色です。

植え付けられた固定観念があるので、さすがに土日は枠の中を塗らないと「火」が日曜日に見えたりして混乱を招くので、そこは工夫したのですが、

土色と水色の組み合わせは・・・さすがに視認性が悪いですね。認めます。

こういった一年を一括で掲載しているカレンダーって、探せば売ってるみたいなんです。

でも、違う違うそういう事じゃ無いんだなぁ~、って思ってしまうのです。

日にちを固定していて、曜日が月でバラバラ、これでは土日での一括記入ができない月があります。

ウォールカレンダーっていう名前みたいですね。

さて、オリジナルカレンダー完成しましたので、社内で話題にしてみました。

お客様で自由にカレンダーのデータをダウンロード可能にして、必要であれば使っていただこうと考えておりましたから。

ただ・・・

ボツでした。

理由はいろいろあります。秘密です。

・・・革命、失敗です・・・

ブログとしては「残念な結果の記録」となってしまいましたが、

いろいろと新しいアイデア・自分では考えもしなかった改善策等を受け取りましたので、次回作に活かします。

こうやって記事にして書くと、忙しさにかまかけて逃げる訳にいかなくなります、第二弾を考えなくちゃ、そこが目的なのです。

果敢にチャレンジしていきますよ!

ただ・・・今年中の完成は無理かな・・・

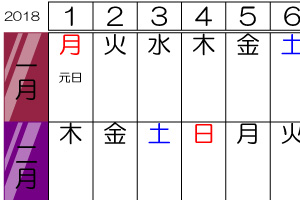

また大仰なタイトルを付けましたが、そのくらいの意識で考えていますよ、というアピールなんです。

遡ること5月の連休の辺りだったと記憶していますが、

テレビのサスペンスドラマか何かをチラっと見た際に、出演している左利きの人がカレンダーに印をして何かを書き込むシーンがありました。

見て、

瞬間「はっ!」としました。

私は右利きでずっとやって来てますが、左利きの人達ってどんなに不便なんだろう?と感じたのです。

何だか、テレビのその光景に違和感があったんです。

演者の芝居がどうこうではなくて、自分とは違う左利きの世界って知らないなぁ、という事です。

そこから膨らませて、

左利きの人が使いやすいカレンダーを作ってみよう、と思い立ちました。

それがコレです。

考えても考えても全く分かりません。

ですが、左利きの人は英語の筆記体を書くのが苦手だと聞いた事があり、だったら右から左に数字が増える方が良いのかしら?と。

ですが、右方向から左に文字を書こうとしたとして、漢字もひらがなもカタカナも数字ですら、書き辛いですね。

英語もそうかな・・・右から左にスラスラと・・・無理ですね。

でしたら、右からスタートする前提で考えるとして、原稿用紙。

右から下に進み、折り返したら左に一行ズレまた下に向かって進む。

これをカレンダーに応用するとこうです。

おっ!

和!

いいですね。なかなか日頃お目にかからない感じになっています、漢字だけにね。

しかも、左利きの人も使いやすいのでは無いかと想像します。

実際に私の周りに左利きの人が居ないので、空想でしかないのですけど。

せっかくカレンダーの話題を書いたので、最近のカレンダー事情を書いてみます。

最初にお断りしておきますが、まったくの私個人の意見です。

私は昔ながらの、日曜始まり、土曜終わりのカレンダーが好きなのです。

というか、これでないとダメだと思ってます。

なのに、最近増えてきているのが、月曜始まり、日曜終わりのカレンダーです。

聞いたところによると、どうやら、週末の予定が一気に、詳しく言うと、土日をまたぐように矢印を引いたり書き込みがし易いとかで、近年市場を席捲する人気です。

うーん・・・

古い頭には理解できないや。

しかも今、世の中に混在しているから、あっちを見ると日曜始まり、こっちは月曜スタート、こんがらがってしまって。

何とかならんもんか??と考えて・・・

あ!

土曜始まりの金曜終わりなら、日曜日がカレンダーの右隅に行かないから、これなら日曜始まりのカレンダーに近いかな・・・

うーん・・・ダメ。

よし・・・えいやっ!

自分としては、これなら目標クリアなのですが、やっぱり見辛いですよね。

まだまだ続くのですが、あまりにも長くなってしまったので、次回に続きます。

多くの期待を裏切り、今月は「運動会の様子」です。

昭和の時代の思い出話をまた持ち出して恐縮ですが、当時「町民運動会」なる物がどこの市町村でも行われていた記憶があります。

運動は得意ではありませんでしたが、トラックの周囲をテントが囲みその後ろに出店がズラーっと・・・今では考えられない光景がありました。

出店で買い物ができる、それが楽しくて。

田舎ですらお隣さんとのお付き合いも殆ど無い「平成」の世、良くも悪くも団結の「昭和」、当時はみんな総出で参加するお祭り行事でした。

そういう時代だったと思います。懐かしいなぁ。

それはさて置き、この絵を描く同時期に、尊敬する荒木飛呂彦先生のインタビューを読みました。

先生によると、幼い頃の愛読書は美術全集だったそうで中でもゴーギャンの作品には衝撃を受けたそうです。

華やかな色彩、そこには大地をピンク色で堂々と塗った絵があるらしく、

「地面が茶色ではなく、ピンクでいいんだ!」と楽しくなったそうです。

ご自身も作品に取り入れているようです、空が黄土色、地面がピンクとか・・・

ん?!

そんな妙な絵、成り立たないよ、空が黄土色?!在り得ない在り得ない、と・・・

検索してみてビックリ、実はその絵を私、以前から普通に見ていますね。

荒木飛呂彦ワールド全開です、素晴らしいですね、在り得ないですが、普通に見れます。

カラーリングのセンスが成す業でしょう。本当に今まで何の違和感も無かった。

そんな訳で、同じく「凝り固まった頭では何も創造できない」というのをウリにしたいワタクシも真似してみました。

・

・

・

無理でした。

一応、面白いので「十月トップ画像~杜王町バージョン」載せてみます。

両者の比較をして、

例えばですけど、「依頼する人が違うとこんなにも違う作品ができるのか」という差が伝わると、

作った甲斐があるなぁ、と思いますよ・・・実は、こちらにもかなりの時間がかかってますのでね・・・

本気でトップ画像にしようと頑張っていたものですから・・・