筆ですよねー、これも何でもいいんです。

私はずっとこの水彩画用の筆を使用しています。あと、葉脈を描く用に・・・葉脈っていうのは、葉っぱに入っているスジの事ですね、細いアレを塗る専用に、もう一本先の細いのを使っていたのですが、今回はこの一本だけで仕上げていきましょう。

日本画の絵の具は、石のツブツブを和紙に貼り付けていく作業です。それなので、日本画の表面が、大雑把に言うと紙やすりの状態になります。

筆で色を塗るたび、筆先を紙やすりにこすりつけている状態、つまり、筆先が割とすぐに削れてなくなっていきます。とはいえ、紙やすりのように鋭くないので、ゆっくりと削り取られていく感じです、何本も何本も筆を買っておく必要はないので、ご安心ください。

さて、適当に初めてしまいましたが、日本画を描いてみました、も第四回になりました。

間を置くと、もう本当に進まなくなる性格なので、かなり焦り気味に書いています。

話を進めましょう。

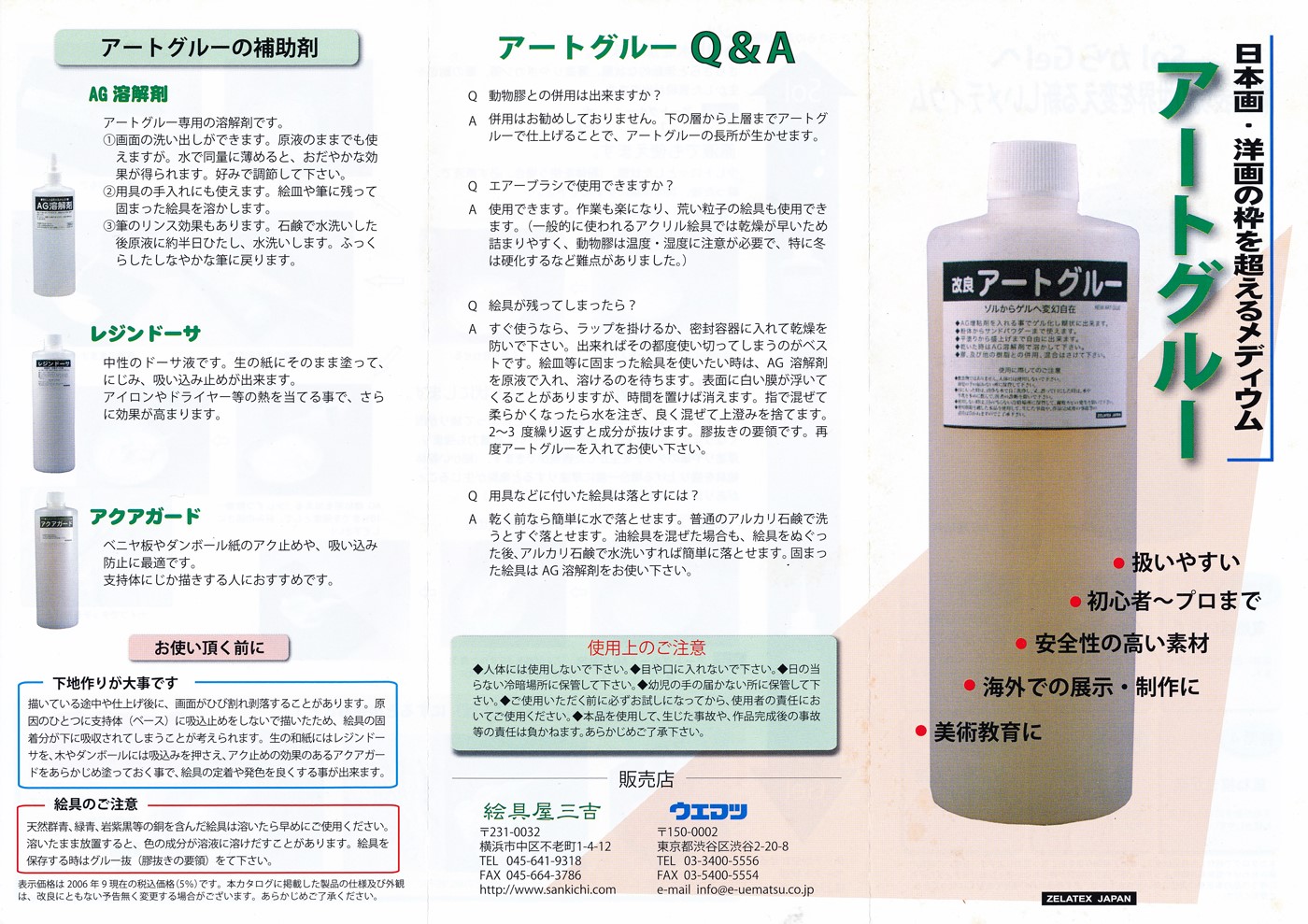

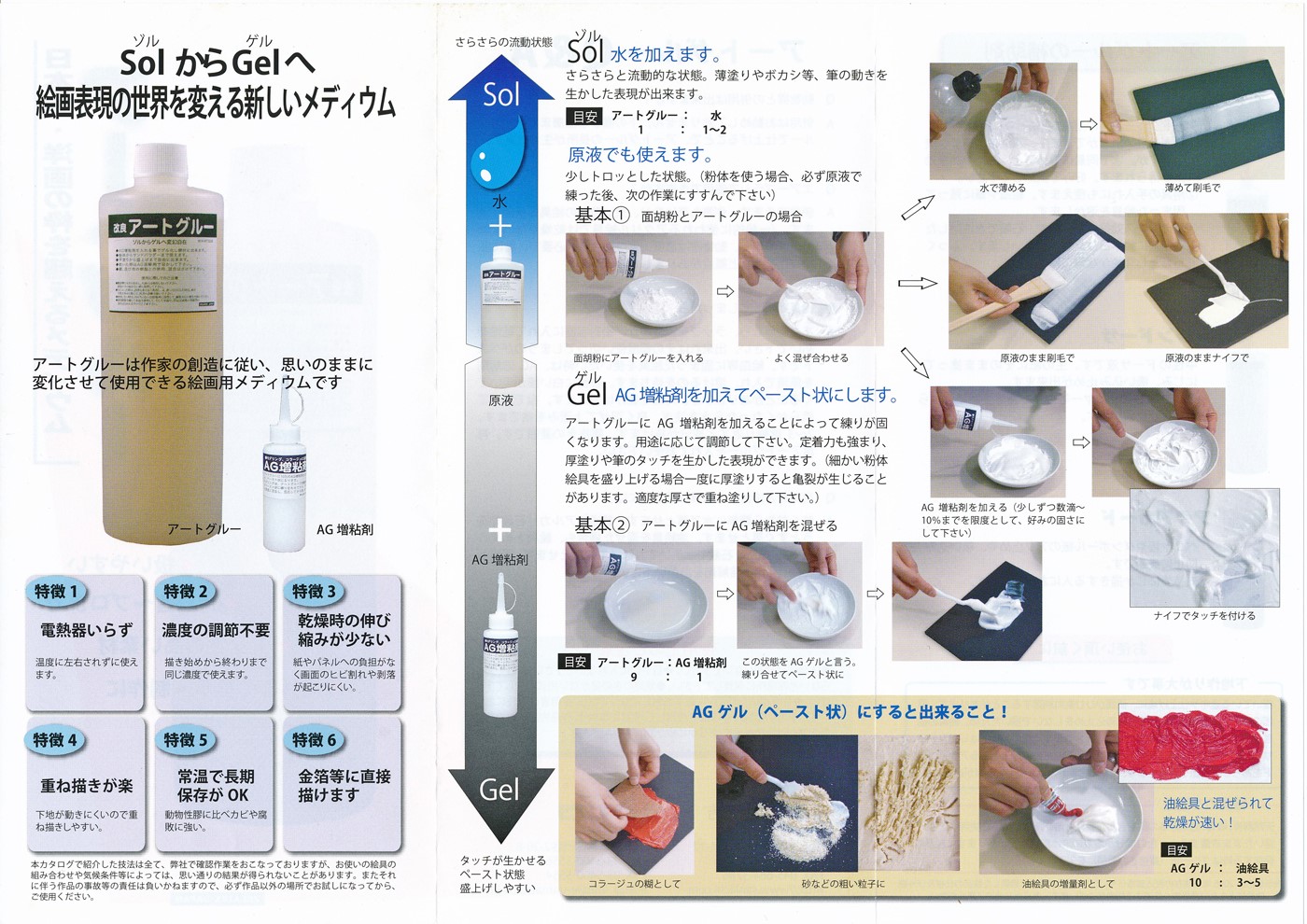

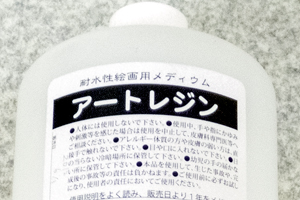

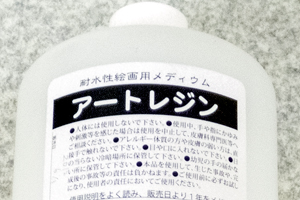

写真は、有限会社絵具屋三吉製 アートレジンというものです。

これは、日本画のニカワと同じ効果がある耐水性の液体です。

前回、和紙を板に貼り付けましたが、日本画の描き方を教えてくださる本を数冊買ってみると分かると思うのですが、和紙の上に下地という絵の具の幕を作っていく作業が書かれています。

幕という説明は変かもしれませんね、和紙に絵の具を塗り背景となる色を作っていくのです。

幕と私が言ったのは、この下地を塗る作業が3回も4回も書かれているので・・・和紙の上に4層もの下地のフィルターが積層される、という意味合いです。

絵の具で雰囲気を出したい、当然です、でも、私は和紙の雰囲気がとっても好きで、この和紙の風合いを消す必要があるのだろうか?と常々思っていて・・・

消すくらいならば画用紙に書いたって良いんだし、画用紙ならば水貼りも必要ないし、とか。

ま、和紙使うのは、しなやかでそれでいて強度があるからなのですけどね。

自分が楽しみで描くんだから、この手順無くしちゃえ!と。笑

そんな時に役に立つのがアートレジン、これを少し水で薄めて和紙の上にそのまま塗っちゃいます。

筆でいいです。刷毛があれば、刷毛使ってもいいですけど、筆でいいです。

通常ですと1:1で水とアートレジンを割るのですが、少し濃いめ、水を少なめにしてアートレジンを塗ります。

紙への絵の具の定着力を上げるのと、耐水性があるので和紙の強度を上げるのが目的です。透明なので、骨描きを塗り潰しません、和紙の繊維がちゃんと見えた状態で仕上がります。ドーサ引きの際のパール紛の効果が弱いので、アートレジンに少しパール紛を混ぜて塗りました。

足らないと思ったので、重ねた感じです。

ここからは、紙を破らないようにやさしい筆使いで塗っていきます。

日本画の絵の具を和紙に塗る際には、ニカワという接着剤的な物が必要な事はこれまでも何度も書いてきましたが、全くの個人的な見解ですけども、私はニカワが日本画の色をくすませていると思っています。

良く言えば重みを出している要因です。

本ニカワは、少しニオイがキツイのも嫌いな理由です。何から作られているのかハッキリ分からないですが、動物の骨・腱・皮などを煮詰めて採取したゼラチンなんだそうです。

ある意味怖い。

総合的に考えて、違う物を使いたいと思いました。

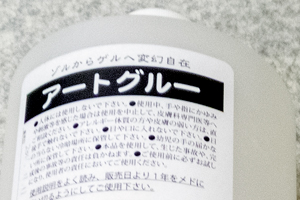

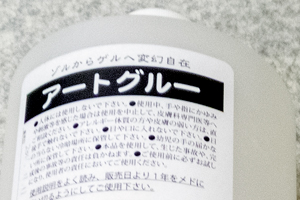

こちら、有限会社絵具屋三吉製 アートグルーというものですが、これがニカワの代用品です。先程使用したアートレジンも同じ使い方なのですが、こちらアートグルーは少し粘性があるので使いやすい、なのでこちらを私は使っています。

アートレジンはあまりにサラサラで。どっち使ってもいいんですけど、好みの問題かな。

アートグルーの大ボトルは使いづらいので、こういった軟膏が入っているキッチリ口が閉じる容器に移し替えて使っています。

アートグルー、ちょっと写真ではまっ黄色ですが、少し黄身を帯びた程度の透明です。

水は、スポイト付き遮光瓶・・・化粧品が入ってた瓶を洗って使ってました。量の調整がし易いのでおススメです。

いつも描いていた方法と違うのですが、今回は簡単に仕上げる為に違う方法で塗ってみます。

まず、大胆にも白から塗ろうと思います。

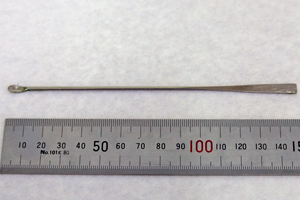

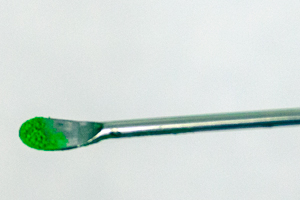

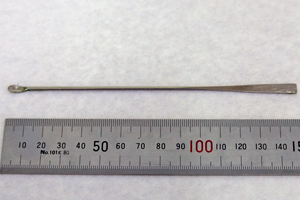

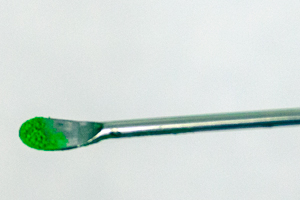

皿に、日本画の白(日本画では、シロではなくてビャクと読みます。どーでもいいですけども。)を取ります。耳かきでも良いのですが、私は株式会社タミヤの調色スティックを使っています。

金属製だから丈夫ですし、スプーン部分で絵の具を取り、平らな部分でアートグルーを取り、皿の淵で掻き取る、という感じです。

絵の具の量に対して同じ分だけのアートグルーを落とし、そこに同じ分だけの水を落とす、これが基本の濃さです。

日本画の絵の具は、思ったよりも伸びが良いので耳かきにほんのちょっとだけ取って、様子を見ながら溶いてくださいね。イッキに溶くと無駄になっちゃって、あーぁって言う事になります。

ぐだぐだ書くと嫌になっちゃうかもしれませんが、

日本画の白にはいろいろな種類があり、一般的には胡粉と呼ばれる貝を砕いて精製した物、

鉱物から精製した物など、名前を書くと

水晶、方解末、白土、岩胡粉、珪砂、亜鉛、いろいろありますが、胡粉と「チタン」と呼ばれる物を購入しておけば問題無いと思います。

私はこの株式会社クサカベ製 チタニウムホワイトを必要に応じて胡粉に混ぜて使っています。

日本画の絵の具の中で一番の白さを誇るのはこのチタン、そして一番の被覆力があるのもチタンなのです。

応用力があると、物凄く威力を発揮する顔料ですね。

あー、長い。笑

このペースで書いてたら全然進まないですね、もう少しいきましょうか、お付き合いください。

日本画の絵の具、固形ですね、これを水とニカワで溶くのですが、通常はこの三つを指の腹で皿にグリグリ押し付けてほぐして伸ばしていく感じです。

粒子を無くす作業ですね。

でも、これ、凄く面倒くさいんです。指をいちいち洗う→拭く、絵の具塗る、また絵の具溶く、指を洗う→という工程。

冬場は指がパックリ割れて痛くて水が触れなくなりました。

血が出れば当然絵の具に混ざりますし、血液が混ざると多分乾いた後で発色が変わります。

そんな事より、これじゃ毎日描けない。

どうしたものか、と悩みましたが、ウチには絵の具をすり潰す乳鉢とすり棒があって、その棒が絵皿の底にフィットする事に気付き、以後、すり棒で混合していました。

皆様のお宅にはすり棒はないと思いますので、棒状に切った大きな消しゴムの先をカッターで丸く削り取って使うと良いのではないかと思います。

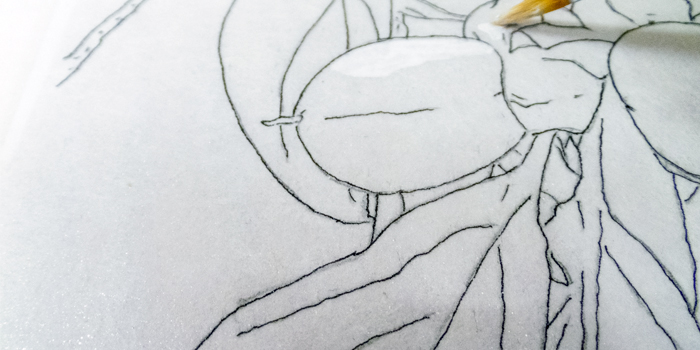

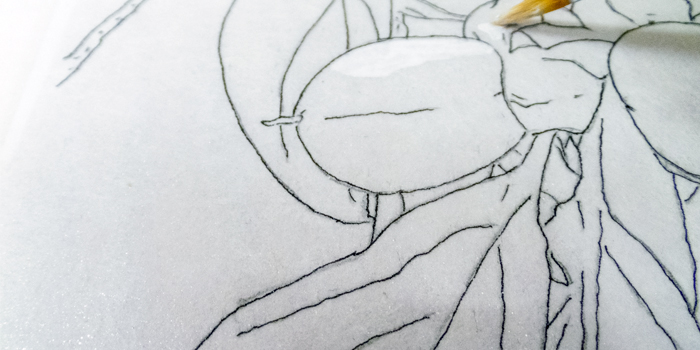

はい、白を塗ります。

久しぶりなので、私も緊張します。何枚描いても、最初はね、やっぱりドキドキです。

ところどころキラキラして見えるのは、パール紛のおかげです。

写真から完成図をフォトレタッチした印刷物を見ながら、丁寧に「ここは白色だぞ」と思われる所を同じように塗っていきます。

とりあえず塗れました。

白塗ってて思ったのですが、どこが柿でどこが背景なのか「よくワカラン・・・」。

実は、昔彩色してた時は、背景にあたる部分だけを塗っていたのです。今回と逆ですね。私は絵の本体、今回で言えば柿の部分には背景色は塗らないようにしていました。

多くの作家さんは柿の部分も下地で一度塗り潰すみたいなのですが・・・

これも好みの問題かな、いろいろ描くと分かると思うのですが、背景の色が薄っすら見えるのが好きになれなくて・・・いくら被覆力がある絵の具でも、コテコテに塗らないと下地が見えるんですよね。

そこがあまり良いと思えなくて、私は背景の部分だけ一度塗っていました。

背景を塗ると柿の部分が浮き上がるので塗りやすくなるのですが、この方法だと塗りながら混乱してしまいます。

うーん・・・デジタル彩色の場合はよく行う方法、本体にだけ色を最初に付けてしまいましょう。

あまり邪魔しなそうな山吹色にしようかな・・・

あ、ハイ・・・

思いっきり迷走しそうですね。笑

ま、でも、柿は浮き出ました。これで塗りやすくなりました、次回から頑張ります。