OSHIMA看板が、ウルトラマリンのような深い青色に光っている時、奇麗だった云々の話をしていた頃、

青色絵の具を写真に撮ろうと、一旦全部仕舞っておいた物を引っ張り出して来て撮影したのですが、

やっぱりいろいろな色を見ると心が弾むんですよね、

よし!久しぶりに日本画を描いてみようカナと思いまして・・・

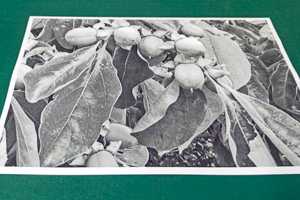

約5年ぶりくらいかなぁ?さて、何を描こうかしら?と考えていると、瞬時に浮かんだのがつい数日前に撮影した雨に濡れる青柿。

青いって言っても緑色なんですけどもね、ほぼ緑一色のあの写真を思い出して、ヨシこれにしよう、と。

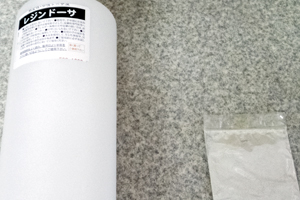

描こうと思っても紙がなきゃ始まらないのですが、ウチには日本画を描いてた頃に残しておいた和紙の切れっ端がいっぱい残っている、

はい、今回はこれに描いていきます。

日本画と聞いて、多くの人は敷居が高いイメージをお持ちだと思いますので、

今回はオレンジハウス流と言いますか、私が数年描くうちにここはこれでいけるのでは?と簡単にした方法を大胆に取り入れつつ、

例によって「あ、面白そう、初めてみよう」と思っていただける事を目指してまとめてみます。

まずは、構図決めです。

絵を描く際、一番簡単なのは、

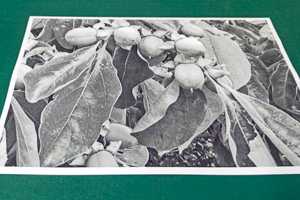

写真などを手元に置いてそこに近付ける方法なので、撮影した写真を元にどの部分を使いたいのかをPhotoshopなどで決めます。

今回は、A4サイズの絵を描こうと思いますので、A4のフレームに描きたい部分を縮小したり拡大したりして納めます。

この部分を描こうと思います。

照り葉の部分が美しいので。

このテカっている葉を描くの得意なんです。

白黒印刷で良いです、印刷しましょう。これが下書きの元となります。

はいそして、同時に、フォトレタッチソフトを使って絵画風に自動で変換してもらいます。

普通紙に印刷すると、ちょっと色味が暗くなりがちなので、少し明るめに調整します。

このソフトなのですが、無料の物やら有料の物、数限りなく存在しており、

私が長年使わせていただいているこのソフト、物凄く良い雰囲気に仕上げる事が可能なので名前を書きたいところですが、

うーん・・・使用者が少ないせいかしら??ウイルス対策ソフトがダウンロードと同時にファイルを自動削除しちゃうんですよね。

インターネットに接続しない環境で使えば問題無いと思うのですが・・・

一応ね、念の為、書くことが叶いません。

何かあっても責任が取れないのでね・・・申し訳ございません、いろいろ試してみて、自分に合う物を探してみてください。

こういうのを探すのも面白いのです。

写真と絵画風加工の両方をそれぞれ普通紙に印刷しまして、

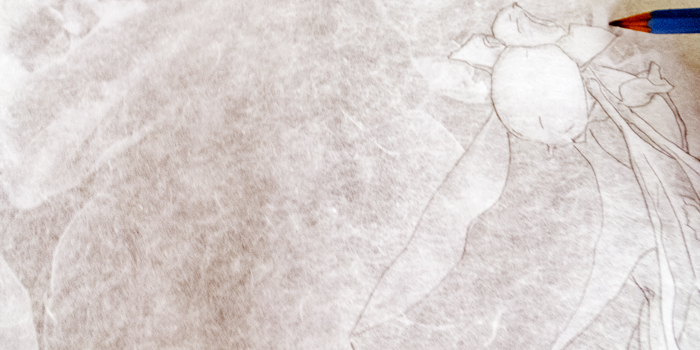

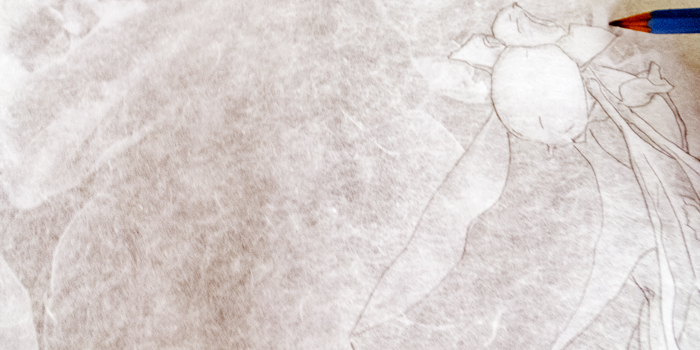

次は、この写真を和紙にトレースする作業になります。

写真を印刷した紙の裏を、鉛筆で真っ黒に塗り潰します。

何をしたいのかと言うと、カーボン紙を挟んで描き写すそのカーボンを鉛筆で行うのです。

買える人は、簡単にカーボン紙を買って済ませましょう。

ゴジゴジゴジゴジ、ふぅ、完成、さて、写しましょうかね・・・ぬ?・・・

確かになぞったのですが・・・

和紙が灰色っぽくて、しかもHB鉛筆では上手く写りませんでした。はい、わざとやったんですけどもね、

こういうのをやる際は、白っぽい和紙だとか6B鉛筆などを用意してからやりましょう。

何故落ち着いているかと言いますと、この和紙、あまりにも薄いので写真が透けて見えるのです、トレーシングペーパー状態です。

なので、次、写真を下に置いて和紙を上にし、鉛筆でそのままなぞっていきます。

和紙を貼る板と和紙の間に、紙がくっつかないように、「やぶれない障子紙」を噛ませようと思います。

プラスチック成分が多めに入った和紙を買って来て、A4サイズに切ります。

和紙もですが、こういうやぶれない障子紙、とっても切りにくいので、ロータリーカッターで押し切ると上手く切れます。

押し切りとは言いますが、カッターは手前に引きます。何と言うか、紙を圧で切る、という事ですね。

本当は丸包丁という工具が良いようなのですが、丸包丁簡単に買えないですものね。

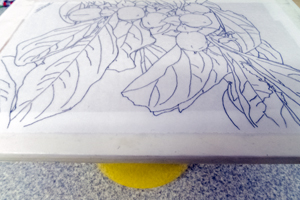

やぶれない障子紙を下に敷き、完成した下絵がよく見えるようにしました。

写真そのままではなくて、描かない部分は下絵の段階で取り除いてしまいましょう。

一気にまとめようと思ったのですが、案外難しかったです。

写真が多い方が説明がしやすいので、撮りつつ加工しつつ書いていくと時間が足りませんね。

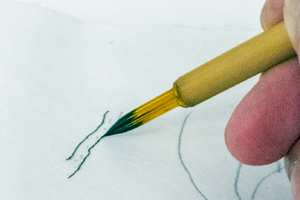

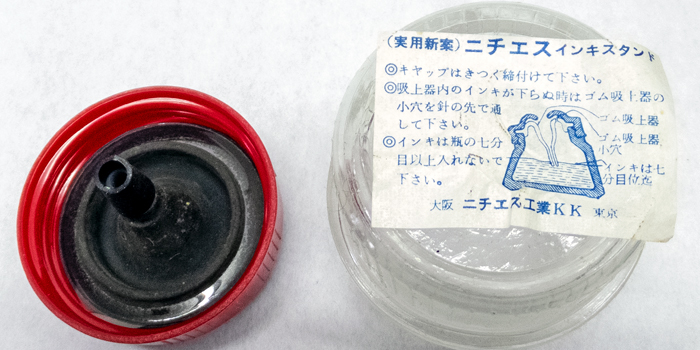

次回、この下書きを清書し(骨描きと言います)板に貼り付ける作業から開始します。

いつ書けるか分からないので、気長にお待ちくださいませ。

2019年10月16日加筆分↓

日本画を書きましたブログ、第7回目にしてやっと終了します。長いコンテンツとなりなりましたが、飛び易いようにリンクを作成します。

ちゃんと練り上げて書いてないので、ブログの途中で「そういえば忘れていました」という部分が何回か出てきます。

なので、一度全部に目を通していただいてから、描き始めていただくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。