前回、いろいろと絵の具の事を書きまして、

まだまだ、実は絵の具の話は終わってないのですけれども、続けても飽きるので違う話に進みます。

こちらは日本画のブログなんですけど、そもそも日本画って何だと思いますか?

葛飾北斎先生の富嶽三十六景とか有名ですね。

構図も含め見事!と言いたいのですが、あれは版画になります。

物凄く精巧ですが、木版画なので複数枚存在します。

日本画だと・・・尾形光琳先生の燕子花図でしょうか・・・国宝ですものね。

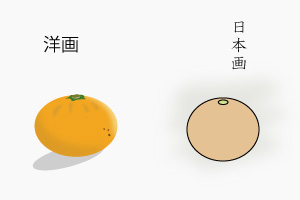

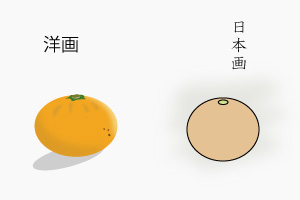

・写真のような写実を追わない。

・陰影が無い。

・鉤勒(こうろく、輪郭線)がある。

・色調が濃厚でない。

・表現が簡潔である。

この5つが日本画の説明らしいのです。

これを元にちょちょいとデジタル画を描いてみると・・・

このような違いでしょうか・・・

圧倒的に日本画の劣勢です。

でもですね、日本画というのはそういう枠に捕らわれる必要はないようなのです。

洋画だってそうですよね、自分の描きたいように描けば良いと思うのです。

ただ、やりたいようにやるならば芸術作品ではあれど日本画ではない、

日本画として基本的なというか大前提だろうという部分は押さえておきたいと思い、

私は「日本絵の具」で「和紙」に描く。これで日本画としました。

というわけで、今回は重要な和紙のお話です。

和紙も絵の具同様、調べてみるとわんさかあります。

その全てを取り寄せて比較したかったのですが、それはただの私の趣味の範囲でして・・・楽しそうですが・・・仕事として確立するという目的があったので、

手っ取り早く手に入る表装の道具から選定しました。

そうそう、これを書いていて今になってようやく思い出しましたが、

私は元々日本画を描く要員ではなくて、誰かが書いた日本画を「掛け軸にしましょう」という目的で研究を進めていました。

なので、掛け軸の道具の方が馴染みがあったのです。

それが急に日本画の方も担当する事になり、数年後、絵が仕事にならない事が決まっても社内でよくわからないまま美術担当のような事をしている訳です。

センスまったく無いですけどね。笑

何だか不思議なご縁があったのでしょう、まぁ、それは置いておきまして、

表装の道具から選ぶと、美濃紙、美須紙、宇陀紙、細川紙、この辺りから選定する事になりまして、

コスト的に一番安く手に入る美濃紙が見た目にも美しく、この紙にする事に決めました。

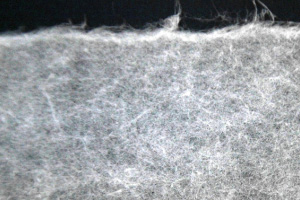

「耳」と呼ばれる、和紙の端の部分、物凄い魅力的です。

伝わりませんかね・・・

この美濃紙もそれぞれ厚みがありまして、

手元にあったのは「薄口」という最高に薄手の物と「中肉」という薄手の物、

この薄口とか中肉とか、それから耳というのは掛け軸の世界での言い回しなのですが、そのまま使用しますね、

薄口の方は上から手を放すと、ふぁっさーという感じで落ちます。

中肉の方は、ぱさっですね。

余談ですが、極薄口、薄口、中肉、厚口、特厚口となるので、極薄口は向こうが透ける程薄い和紙です。

見た目の違いがこれです。

上が薄口、下が中肉です。

区別つきますでしょうか?

表装するならば、できるだけ紙の厚みが無い方が適しているのですが、

絵を描くとなると、薄口はあまりに扱い辛い、そんな理由だけで美濃紙「中肉」が決まりました。

和紙はそれぞれに特徴があり、そのどれに絵を描いても良い雰囲気が得られると思うのです。

暇とお金があれば、和紙の産地を回ってみたいものですが、数十年先かなぁ・・・

和紙の世界も後継者不足で、どんどん生産が減っているようなのでその頃にはどうなっているか分かりませんけどね。

ちなみに、私が使っている和紙は機械漉きと呼ばれる、コストを抑えた物です。

本当は職人さんの為にも、手漉き和紙を使いたいのですけどもね、コストがね・・・