はい、

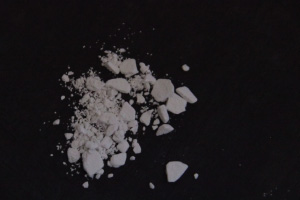

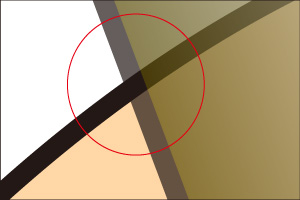

2018年5月のトップページ画像なのですが、

写真を切り抜き加工して手描きの絵と合成している事は既にブログに記載済みですが、

元の写真を公表します、実はこんなのなのです。

そして加工後の、

同じサイズの物がこれです。

黒背景にしたかった理由を、共感していただけると嬉しいです。

元の写真、驚かれましたでしょうか、それとも予測がつきましたか?

「いやいやいや、そんなの見たら大体わかったよ」という事でしたら、

まだまだ私の修行が足りていないという事になりますね。

こんにちは。

今回はちょっと長くなりそうです。

一生懸命書くので、お仕事の合間にでも少しづつ読んでいただければ幸いです。

なお、

これが正解です、という手順を手解きしたい目的ではなく、

あくまでも私自身のコダワリを書いていき、その中で面白そうだなぁ、やってみたいなぁという人が増えるといいな、と思ってやってます。

まず、私が使っている写真加工ソフトは、Adobe社のPhotoshopです。

Creative Cloudという名前になってからは、どんどん進化を遂げ、今や設定や手法が上達すれば、機械任せの切り抜きも、

手作業で切り抜いたのと近い物が仕上がるのは知っています。

ですが、

どんなに進化しようが私は手動での切り抜きにこだわりたい。

なぜなら、機械には絶対に私の作業は無理だと思っているからです。

矛盾していますが、やはり機械の加工は機械なり、手作業は手作業なりの利点、欠点があります。

最大のデメリットは、時間が大量に必要だという事。

加工にこだわればこだわる程、時間を要します。

メリットは、1ドットまでこだわった仕上がりになる、という事ですかね・・・

手作業の方が綺麗、と書くといろいろ語弊が生じますね、ソフト任せでも充分綺麗にできますから。

ではなぜ手作業にこだわるのか、ですが、

「自分でそうしたいんだ機械任せにしたくないから」これに尽きるのです。

さて、私が写真加工する際に考えるポイントがいくつかあります。

・生物なのか静物なのか

・硬度を考える

・交わりは必ず直角

・隠されている継続を考える

・奥の物から切り取る(残す)

・色に騙されない

こういうポイントを常に意識する事で、他の人が加工するのと違う物ができたら良いな、と。

今回実は秘密にしておきたい事までハリきって書いてしまう勢いですが、

楽器を演奏する人が他人の楽器を使っても自分の音が出せるという件を例えにして、

まるっきり同じ事をやって写真を繰り抜いたとしても、まったく違う物になるだろうなという自信もあって、

まぁ、大丈夫かなぁ、と思ったり思わなかったり・・・

逆に言えば、私がどんなに人を真似ても同じ物は作れない、という事にもなるんですけどね。

詳しくみていきます。

「生物なのか静物なのか」という項目は「硬度を考える」というのとよく似ています。

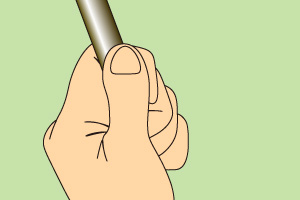

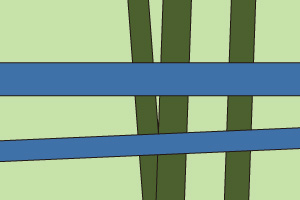

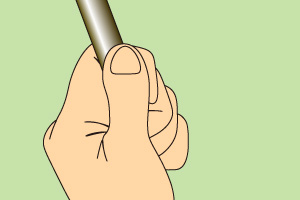

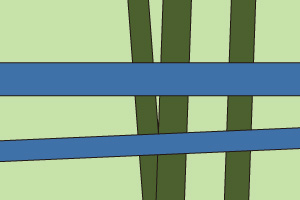

例えば、このような「鉄の棒を握っている手」の画像を切り抜く場合で説明したいと思います。

下図左のように、生物か静物かを考えずに背景を削除すると、手まで鉄でできた質感に仕上がります。

尤も、写真で質感の違いは判りますが、下図右のように切り抜く際に揺らぎを出して手の部分だけは有機物なのだというのを意識します。

わかりやすいように少しオーバーに画像作成しているのはご了承下さい。

実際は、ここまであからさまに揺らしていませんが、手は手の質感を意識しつつ、微妙に揺らします。ですから、花菖蒲の画像では、花は花なり、葉は葉なりの揺らし方をしています。

「硬度を考える」というのは、少し上でも触れましたように、同じ生物であっても、花びらは柔らかい、茎は固く力を加えると折れる、葉は固いけれどしなやか、この辺りの差を揺らし方で表現しようと思ってやっています。

難しいのは無機質の物ですね。プラスチックの机とまったく同じ鋼鉄製の机が並んであった場合、どのような差を付けるのか?

やってみないと分かりませんが、やはりプラスチックと鉄は違う物だというのを意識して切り抜きます。

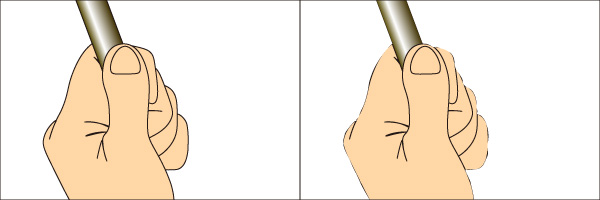

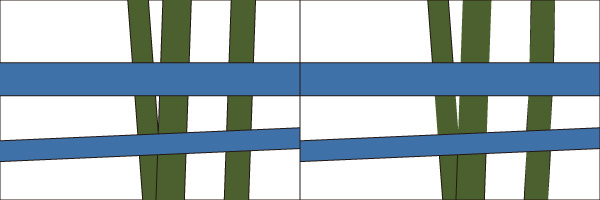

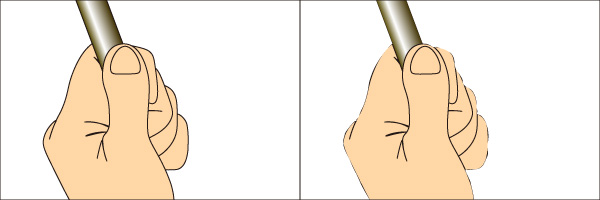

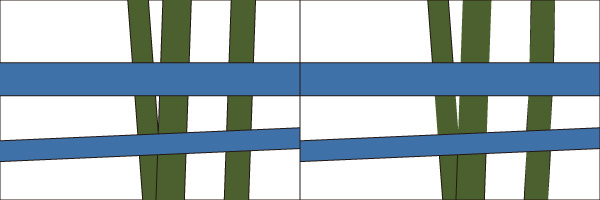

「交わりは必ず直角」というのは・・・直角は90度ですからね・・・少し説明が違うのですが、ニュアンスはこういう感じです、という事で直角を使いました。

見た目わかりづらいですが、やはり鉄の棒を持った手の拡大図でご説明します。

上記左は、直角を意識していない仕上がりです。棒と手の堺が緩やかなカーブでまるで一体の物みたいです。

変わって、上記右は、棒は棒、手は手という区別が付きます。

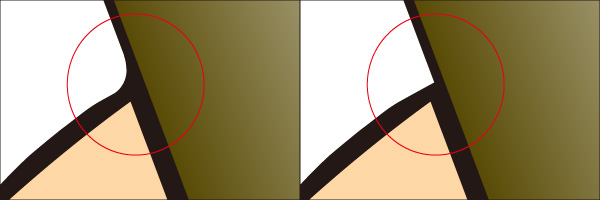

下図は、鉄の棒の部分の透明度を下げて、手が透けて見えてる状態です。

実際、手と棒はこんなにクッキリと交差しているのですから、

その棒と手の境界を曖昧に削除したらダメだと思うのです。

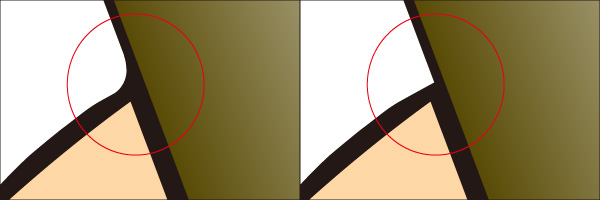

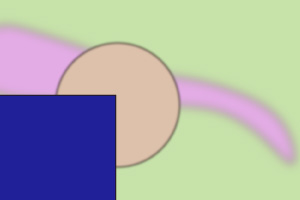

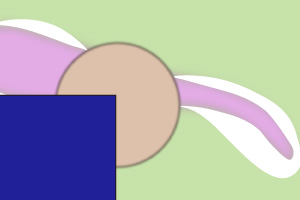

はい次は「隠されている継続を考える」ですね。

花菖蒲であれば、連なる茎の後ろをしなやかな葉がスーッと渡っている部分ですね。

例えばこんな画像。

下図左のような切り抜きができば最高ですが、後ろを渡っている線が一本に連なっている事を意識せずにカットすると、右のようになります。

どうでしょうか?

右はなんだかギクシャクしています、伝わりますでしょうか。

連続して見えないように、ドットとしてはたったの1ドットだけ輪郭線を妙に削っております。

私は写真を、投げ輪ツールで囲んで、選択した部分だけ削除しているのですが、

やり方はもう一つあって、マスクするという方法ですね。なので、「奥の物から切り取る(残す)」という書き方をしているのはそのせいです。

マスクの場合が「残す」なんですけど、本格的に写真をいじっておられる方々はマスクの方法が良いと言っておられますね。

単純なのは削除です。

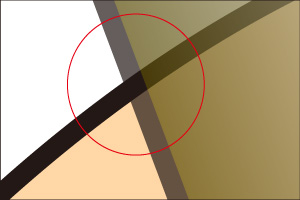

奥の物からっていう書き方をしましたが、

背景だけ削除して、次はいらない葉っぱ、そして重なっている花を・・・なんてやっていたらいつまで経っても完成しません。

ケースバイケースで削除方法は違いますが、奥の物から、奥の物からという順序で削除した方が綺麗に仕上がるのは実験済みなのです。

ですから一応、その辺は常に意識しています、という事で書いております。

↓

奥側から徐々に線を確定していくイメージでしょうか。

↓

こんな感じです。

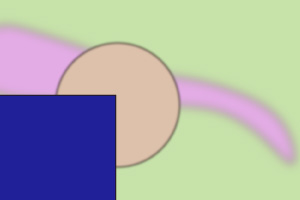

「色に騙されない」という項目ですが、写真はカメラがかなり色を支配しています。

見た目が美しく見えるように、日差しの強い部分などは輝き、その手前にあるものすら消してしまう勢いで目立ちます。

当然、明暗が激しい物、カラフルな物は、写真を拡大すると輪郭線を誤解してしまうまでにカメラが勝手に操作しているのですが、

でも、そのおかげで写真は綺麗に見えています。

そこはそれ、例えば一本の線であれば、連なる一本の棒として削除方法を変える必要はあります。

消えた輪郭線を自分で作るのです。

その場合、違和感が出ないように色を上から被せる必要がありますが、その辺は少し高度なので今回は書きません。

(一例として、輪郭線がぼやけている感じです。花びらに隣接の塀もうっすら紫色になっています。)

あとはそうですねぇ、

実際の写真にはマンガのような輪郭線は存在しませんが、輪郭線が存在しているとします。

その輪郭の外のラインを基準に削除するのか、ちょうど中央を削除するのか、はたまた内側を削るのか、で仕上がりがまったく変わります。

私は、内側を削っています。輪郭線がまったく残らないようにやっています。

理由は、その仕上がりが好きだからです。

↑輪郭線の外側を削除した例

↑輪郭線のちょうど上(輪郭線を半分残すイメージ)で削除した例

↑輪郭線の内側に皮一枚を残して輪郭線をほぼ削除した例

私は大体いつも皮一枚残して削除しているのですが、やっているとだんだん削除したい気分になって最終的には輪郭線がまったく無い削り方をしています。

出来上がる物に、かなりの差が出ます。しかしそのどれも間違いではなく、好みの問題だと思います。

はい、後半ちょっと駆け足でしたが、何とか書き上げる事ができました。

クリエイティブな作業というのは楽しいのです。

今や、写真の加工は割と手軽にできるようになっているのです、ぜひ足を踏み入れて欲しいと思います。