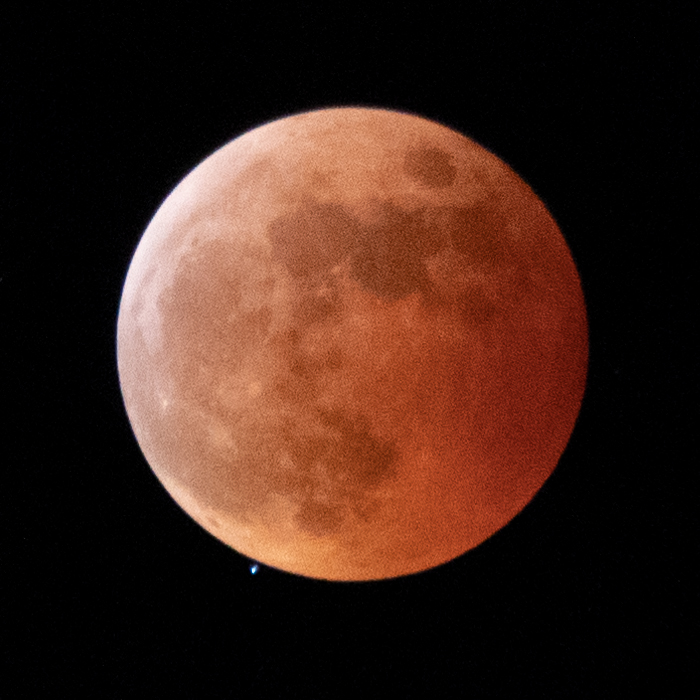

会社から見える空に、上腕二頭筋を披露している二人が見えるな、と。

そう思ってたら、他の人から情報が入りました。

本日、山口県は九州北部に含まれているのですが、九州北部が梅雨明け、

しかも、梅雨に入る地域で一番最後の梅雨明け宣言だったみたいです。

さっきのモリモリ雲は、かなとこ状に変化したみたいです。

かなとこ、というのは金の床と書き、金属を熱して打ち付ける台の形に似ているからそう呼ばれるそうですが、

積乱雲が巨大化し過ぎて、大気圏に到達、それ以上大きくなれないので、

頭を押さえつけられたまま広がる。ので、特徴的な形になる、というモノ、と記憶しております。

ただ、このかなとこ雲の下は大雨と聞くんですよね・・・

どうも・・・降ってなさそう・・・なので・・・違うのかもしれません。

大きな雲が出ていそうなので、ちょっとだけ撮影に出ました。

おぉ、イイね、久々に大きな雲を捕らえた気がします。

こっちもかなとこ状になった気がします。

ちょっと調べてみたのですが、

「九州北部地方が最も遅い梅雨明けとなるのは、梅雨明けが特定できなかった年を除くと1970年以来2度目です。」と書かれているのを見つけました。

おぉ、結構珍しい年なのかも?

センジョーコースイタイという聞き慣れなかった名前も、今や普通に聞くようになりました。

今年の梅雨はしっかり降りました。

山口県西部では大雨の被害なども起きたみたいですが、

こちらはそこまでの被害は耳にしておりません。夜中にアラートが鳴ってビックリしましたけどね。

被害に遭われた地区の方々、お見舞い申し上げます。

災害は、いつどこに襲って来るやも分かりません、皆様もどうぞ備えを十分になさって、いざという時に慌てないようにされてくださいね。

ウルサイようですが、日ごろから常に考えておく方が良いと思います。